4部門で業務効率化に成功、解決率87.9%、電話対応半減の部署も!

〜チャットボットで実現する、社員の自己解決文化への転換〜

顔料の国産化と販売を目的に1931年に創業した『大日精化工業株式会社』(以下、大日精化工業)。現在では「有機無機合成・顔料処理技術」「分散加工技術」「樹脂合成技術」の3つのコア技術を深化・連携・融合させ顧客ニーズに対応するとともに、オープンイノベーションによる共同研究と新技術創出を進めている。顔料という色材から始まった会社だが、10年後のありたい姿として「機能性マテリアルのエクセレントカンパニーになる」を掲げて、色のみならず機能性付与が事業領域であることを明確にして、全てのステークホルダーとWIN+WINの関係を構築し、人々の暮らしを豊かにする会社を目指しています。

大日精化工業では、社内問い合わせの効率化を目指して、2023年にサポートチャットボットを導入した。ここでは、情報システム本部から始まり、複数部署へのチャットボット導入の経緯や、各部署での問い合わせ対応業務の軽減につながった要因についてお話を伺っていく。

情報システム本部 IT開発部:小田 太志、田中 晴野

事業管理本部 販売管理部 東日本営業管理課:糸 尚子、河津 智子、宮井 佑梨

課題

社員の自己解決文化を根付かせるためにサポートチャットボットを導入!

技術力と信頼感、テスト導入しやすい低価格が決め手

最初にチャットボットの導入を検討したのは、社内問い合わせの多かった情報システム本部。小田氏によると「電話での問い合わせが多く、中でも”パスワードがわからなくなった”といった問い合わせについては、初期化する権限が情報システム本部にはないため、担当部署に連絡を取るなど時間が取られていました。また、問い合わせ内容が幅広いため、繁忙期には関連部署との連携対応にかかりっきりになってしまうこともありました」と振り返る。

田中 晴野 氏(左)、小田 太志 氏(右)

よくある問い合わせについては、マニュアルを用意していたものの、なかなか浸透しなかったという。「気軽に質問を投げかけることができるチャットボットなら、全社的に浸透するのでは」(小田氏)と、2023年7月にまずは情報システム本部でチャットボット運用をスタートした。

数あるチャットボットツールの中から、サポートチャットボットを選んだ決め手について、小田氏は次のように語る。「まずは長年ビッグデータ解析で培ってきた確かな技術力と多くの企業が導入し活用できているという信頼感です。実際にデモで使用してみたところ、使用感が抜群で、誰にとっても運用・メンテナンスがしやすいことから、各部署へも導入できるイメージができました。また圧倒的な価格帯で、このコストであれば、テストとして導入する価値が大きいと感じましたね。コストパフォーマンスには本当に満足しています」

解決策・運営方法

情報システム本部から販売管理部へ、全社で広がるチャットボット活用!

チャット履歴を活用し、ユーザーの潜在ニーズを反映した継続的な改善を実現

他部署に連携が必要な問い合わせが多かった情報システム本部が、正しい問い合わせ先をスムーズに案内するツールとして、最初にチャットボット運用をスタート。すると、チャットボットを経由して、直接担当部署に問い合わせがいくようになり、時間を取られていた担当者間の連携作業は軽減したという。「それぞれの管理部門への導入も想定して、気軽に質問するだけで問い合わせ先がわかるように、社内ポータルのトップ画面にアイコンを設置するなどの工夫も功を奏したと思います」と田中氏。

チャットボットの使いやすさは社員の間でも徐々に認知され、情報システム本部で運用開始してまもなく、販売管理部から導入したいという声が挙がったという。河津氏によれば、「販売管理部では、常に請求書や納品書に関する定型的な問い合わせが多く、当たり前のように電話で回答することが日々の業務になっていました。そんな中で、サポートチャットボットに触れてみたところ、定型的な質問であれば、これで解決できると感じました。実はQ&Aの構築に手間がかかるかも…と不安があったのですが、Excelで構築・管理ができるので想像以上に業務を圧迫することなく導入できました」と2024年2月の販売管理部での導入当初を振り返る。

河津 智子 氏(左)、宮井 佑梨 氏(右)

河津氏とともに導入から運用を担当する宮井氏は「設問や回答文の修正が手軽にできるので、全社公開のハードルも低く始めやすいという印象でした。類義語設定などを活用することで、言葉の揺らぎにも的確に対応できるので、利用者目線としても使いやすいのは魅力です」と語る。

管理画面では、自由入力による質問内容といったチャット履歴がわかりやすくまとめられていることで、「“何を聞きたいのか?”“何で困っているのか?”といった利用者の潜在的な疑問や困りごとに対しての仮説立てがしやすいですね。チャット履歴が残るので、利用者が感じている課題点の部内共有もできるようになり、回答文の改善や、新たな設問の追加、また設問の表示順調整など、より使いやすい施策アイデアの展開や、マニュアルの拡充などにもつなげています」とも。

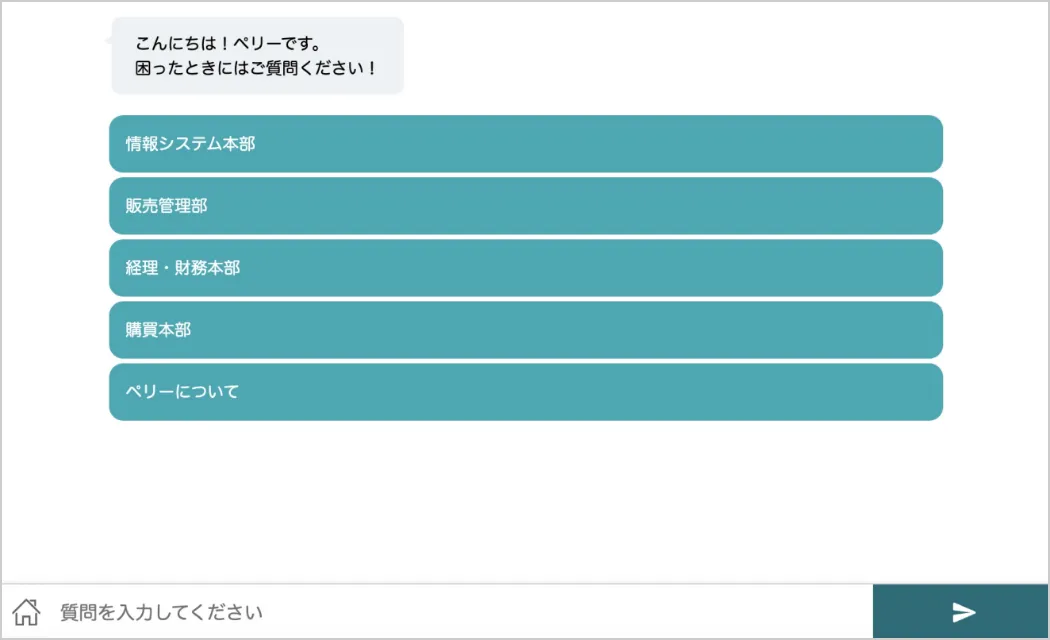

また、社員が愛着を持って利用できるようチャットボットを『ペリーさん』と命名。「チャットボットに登録している内容の問い合わせに対しては“ペリーさんに聞いてみてください”と伝えることで解決するケースが随分と増えました。利用者も私たちと一緒に“ペリーさんを成長させよう”という愛着が醸成されていると思います」(河津氏)

成果

解決率87.9%、電話の問い合わせは半減!

4部門での導入実績から、さらなる社内展開に期待

先行して運用をスタートしていた情報システム本部では、1日に10件以上あった問い合わせが激減。「チャットボットで、正しい問い合わせ先をスムーズに案内できるようになったことで、これまで煩雑だった問い合わせ対応がスムーズになり、業務の負荷軽減につながっています。現在はチャットボット運用チームを発足し、さらなる活用を目指しています。問い合わせ内容を拡充させつつ、各部署との連携もこれまで以上に図りながら、全社的なフィードバックにも生かしていきたいですね」と小田氏は語る。

また、販売管理部でも、チャットボット導入後まもなく電話問い合わせが減り始めた。現在では、チャットボットに登録している内容に対する問い合わせはほぼゼロ、解決率は87.9%と高精度を維持し、電話問い合わせ数は半分以下になったという。河津氏によると「個別対応が必要な電話の問い合わせのみになったことで、業務が圧迫されることはほとんどなくなりました。電話では複雑になりがちだった社内書類の案内も、チャットボットの回答で資料の格納先リンクへとスムーズに誘導できています」と手ごたえを感じているという。

宮井氏は「チャットボットで、基本的な質問には回答できるようになったと感じています。今後はまだ拾いきれていない疑問を見つけて、Q&Aに盛り込みながら、使いやすさとわかりやすさを利用者目線で追求していければと考えています。また、社員の自己解決が進むことで、社内全体の知識と意識の底上げにもつながれば」と今後の展望を語る。

社内での質問はサポートチャットボットに聞くスタイルが醸成され始めている。

田中氏は「現在4部門で活用していますが、それぞれで利用率も高く、問い合わせ対応業務軽減という成果も出ていて、他にも導入したいという部署からの声も挙がっています。今後は、情報システム本部として、既存のチャットボットの拡充をはかりながら、問い合わせが多い部署への導入も広めていきたいと考えています」とさらなる社内展開を見据えている。

資料をダウンロード

ユーザーローカル人工知能チャットボットの製品説明資料をダウンロード

製品説明資料を取得するにはこちらのフォームに、すべてご記入いただき、ボタンをクリックしてください。製品カタログと、申し込みフローの詳細をお送りします。

ご記入いただいた情報につきましては、カタログ資料の送付や弊社からのご連絡の目的以外に利用することはありません。プライバシーポリシー

このサイトはGoogle reCAPTCHAによって保護されています。 プライバシーポリシー ・ 利用規約