問い合わせ急増を機にシステムを見直し、シナリオ不一致率20%→0.5%へ!年間1.5万件の電話削減を実現したAIチャットボット・FAQ活用術

関東大震災直後の1923年11月22日に創業し、創業100年を超える歴史を持つ『富国生命保険相互会社』(以下、フコク生命)。「もし自分がお客さまだったら」を常に想像しながらサービスを生み出していく「お客さま基点」の価値観を大切にし、現在は全国47都道府県に営業拠点を構え、一人ひとりのお客さまに寄り添うサービスを展開している。

フコク生命のお客さまセンターでは、80名を超える体制でフリーダイヤルや全国62支社の代表電話への問い合わせを一括して受電しているほか、本社大代表の電話交換業務を行っている。月に約1万2,000件、年間で約14万件に及ぶ電話問い合わせに対応する中で、Web上のFAQやチャットボットによるお客さまの自己解決の仕組みを充実させてきたが、アクセスが増えるなか、さらなる回答精度や運用の向上のためシステムの見直しを行い、2022年10月にサポートチャットボットとAI FAQシステムを導入した。ここでは、フコク生命の河原氏、小島氏、浜口氏にシステムの見直しのきっかけや、移行後の運用の工夫や成果について伺っていく。

お客さまサービス部 お客さまセンター

河原 悠香子 氏、小島 明子 氏、浜口 理菜 氏

課題

コロナ禍で浮き彫りになった問い合わせ対応の課題

AI搭載チャットボットで回答精度と運用効率を向上

生命保険会社にとって、契約者さまからの問い合わせ対応は重要な業務の1つだ。「よくあるお問い合わせは『入院したのですがお金は出ますか』などといった契約に関する内容です。フコク生命は全国に担当者を配置していますが、健康上の問題は身近な担当者に直接相談しづらいケースもあります。しかし、お客さまとの窓口は平日の9時から17時までの対応となっているため、時間にとらわれずチャットやホームページで正しい情報を確認できる環境を作ることは大切です」と河原氏はチャットボットとFAQの重要性を説明する。

フコク生命では以前からチャットボットとFAQを活用していたが、システムの見直しの大きな契機となったのは、新型コロナウイルスの流行だという。当時は電話の問い合わせだけでも月2,000件ほど急増し、対応を効率化することは急務だったという。「政府の指針変更も重なって混乱してしまうお客さまもいたため、コロナ禍にはメールなども含めると通常の10倍くらいの問い合わせがありました。よりFAQで自己解決できる環境が必要だと感じました」と小島氏は振り返る。

「類義語登録にも限界があり、検索のキーワードによってはお客さまが検索しても『該当なし』となるシナリオ不一致が多数発生し、不一致率は約20%に達することもありました」と浜口氏は振り返る。この状況は、お客さまにとってもフコク生命にとっても負担となっていた。特に給付金や保険金の支払いに関する問い合わせは緊急性が高い。「お支払対象となるか否かは大きな問題です。お客さまの疑問にお答えできない状態が続くと会社の信用にも関わります」と河原氏。

チャットボットの運用にも課題があった。浜口氏は「毎月の会話ログを見て回答が合っているかどうかを確認し、調整が必要であれば正しい回答を紐づけるといった作業を人手で行わなければなりませんでした。また、アクセス数などをCSVで取得してからExcelに手入力でまとめる作業なども毎月発生していました。これらの業務を2人の担当で行っていたので、チャットボットとFAQにかかる業務の負担は大きかったですね」と業務面での課題を説明する。

こうした状況を改善するため、フコク生命は既存のシステムを見直し、サポートチャットボットとAI FAQの導入を進めるに至った。サポートチャットボットを導入した決め手について浜口氏は「AIが搭載されているのが大きな魅力でした。それまでは言葉のゆらぎなどからキーワードが一致しないと、お客さまが検索してもなかなかヒットしないケースが目立ちました。ユーザーローカルではチャットボット、FAQともにAIが搭載されているので、言葉のゆらぎにも対応してくれます」と評価する。

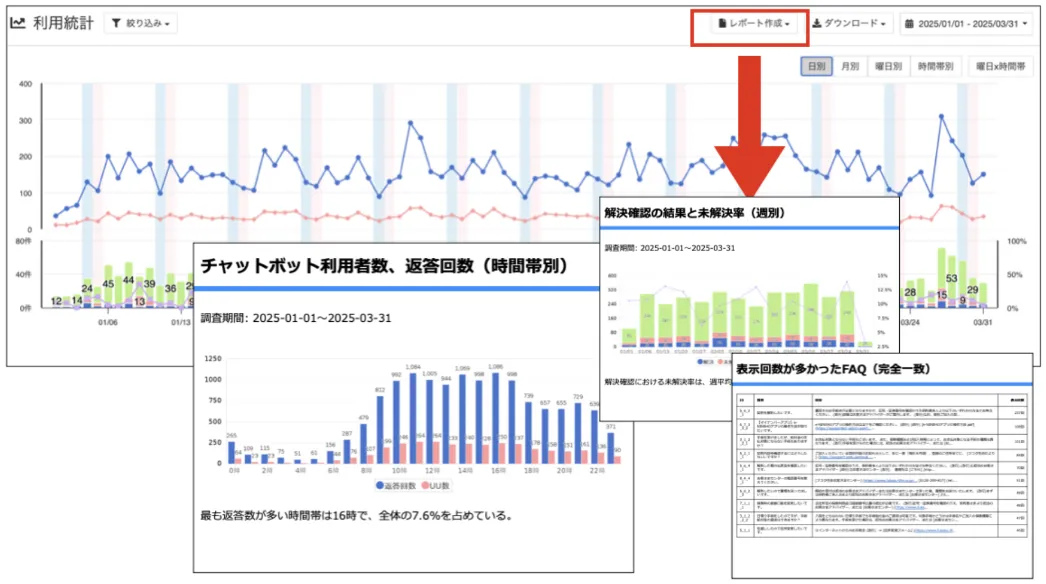

また、統計機能の充実も決め手になったという。「会話ログが見やすく、ワンクリックで返答回数や解決率のランキング、離脱率の高いシナリオなどがPowerPointで出力されるのには驚きました」と浜口氏は語る。

解決策・運営方法

システム移行を機にお客さまの使いやすさを追求した運用の工夫

カテゴリーの整理や導線強化、キャラクターアイコンなど

フコク生命では、チャットボットおよびFAQの移行にあたり、移行進捗表やTODOリストを作成し、漏れがないように導入を進めていった。システムの移行を機にシナリオのカテゴリーの見直しが進み、導入後もニーズに応じて調整している。「導入時にカテゴリーを改めて検討し直し、トップ画面に2桁以上あったカテゴリーを半数ほどに減らしました。加えて『その他』のカテゴリーを新しく作り、あまり見られていないジャンルをまとめるなど探しやすさを工夫しました。コロナ禍には、通常の保険金・給付金FAQとの違いを分かりやすくするためコロナカテゴリーの配下に【新型コロナウイルス】を付けるようにして一番上に表示されるようにもしました。当時は制度の変更が激しかったので、常に最新情報を提供できるよう頻繁に更新していました」と浜口氏はカテゴリー内容に関する工夫を説明する。

FAQへの導線の強化にも取り組んでおり、特に、毎年11月の控除証明書が発行される時期は問い合わせが増えて繁忙期となる。「紙ではなく電子で発行できるように、FAQへの誘導を強化しました。11月はトップページの目立つ場所に『控除証明書の発行はこちら』という誘導を追加し、電話での発行を減らす工夫をしています」と浜口氏。ホームページ以外にも、お客さまへ送付する資料にFAQにつながるQRコードを記載するなど、認知を広める施策をとっているという。

チャットボットのアイコンも工夫をしているポイントのひとつだ。小島氏は「最近は、フコク生命チャットボットのキャラクターの“ふこくま”に表情をつけました。答えられなかった時には『ごめんなさい』の気持ちが伝わるように申し訳なさそうな表情にするなど、お客さまの感情に寄り添えるよう工夫しています。」と説明する。

浜口氏は、日々の管理・運用を行う中での操作性についても評価しており、「サポートチャットボットはとても使いやすく、導入してから使い方で悩んだことはありません。それに加え、サポートがとても手厚いので、安心して運用できています。定期的に『困りごとはありませんか』と打ち合わせのご連絡があり、新機能の紹介などもしていただけるので助かっています。キーワードや画像、URLをひとつひとつ手入力で変更するものとおもっていましたが、一括置換の機能があることも教えていただき、とても助かりました」と具体例を挙げる。

成果

シナリオ不一致率が20%から0.5%に大幅改善!

レポート作成もワンクリックで完結し、業務効率化に大きく貢献

サポートチャットボット・AI FAQの導入によって、シナリオ不一致率は劇的に改善された。「以前は20%ほどだった不一致率が、0.5%程度まで下がりました。お客さまはさまざまな言葉で質問されるので、言葉のゆらぎでヒットしないことが多かったのですが、AIの働きによって不一致がほぼ解消されました」と浜口氏も効果を語る。お客さま自身が自己解決しやすい仕組みを整えられたことで、電話での問い合わせ数は2021年度の年間約14万4,000件から、2024年度には年間約12万9,000件へと、約1万5,000件減少した。

FAQが充実したことは、社内でも広まっている。小島氏は「控除証明書の担当部門が営業職員向けの研修資料に『何かあったらFAQを見るとよい』と紹介してくれています。FAQの精度が高まったことで、お客さまだけでなく社内の人も活用できる場になっています」と社内外に及ぶ導入の効果を語る。

また、運用工数が削減された点にも効果を感じているという。「ランキングで改善点が確認できるため、優先順位付けがしやすくなり、人手がかかる作業が半分以下になりました。毎月のレポート作成業務も、以前はデータをCSVで取得してからExcelへ手入力していましたが、今はワンクリックでレポートが出力できるようになりました。他にも複数の業務を抱える中、毎月の数時間かかっていた作業が一瞬でできるようになったのは嬉しいですね」(浜口氏)と業務効率化の効果を語る。短時間でレポートが作成できるようになっただけでなく、内容の質も高まったそうだ。サポートチャットボットのレポートでは離脱率の高いシナリオも抽出されるが、以前はそこまで注視できていなかったという。

今後、フコク生命はチャットボットとFAQの「解決率」に着目し、運用をより「お客さま基点」で考えていく。「FAQやチャットボットは、お客さまが解決できる手段だけではなく、担当者に繋ぐ役割もあります。例えば、解約手続きの問い合わせに対して『担当者に連絡してください』という回答は私たちにとっては正解を伝えているつもりでも、お客さまは『解決できなかった』と感じるかもしれません。フコク生命としての回答と、お客さまが求めている回答のギャップを分析して、高い解決率を実現していきたいです」と小島氏は今後の運用のポイントを説明する。

小島氏は「今後開設を予定しているマイページとFAQを連携させて、お客さまセンターの受付時間外でもお客さまが必要な情報を得られるようにしていきたいです」と期待を寄せる。浜口氏はチャットボットの認知をさらに高めるために、「電話する前に、まずはチャットボットに聞いてみようと思ってもらえる状態を目指したいです。そのために、現在はフコク生命のホームページのあらゆる箇所にチャットボットやFAQへの誘導を設置しています。そこでお悩みを解決できるように今後も内容を充実させ、お客さまに寄り添った体制を整え続けていきたいです」と今後のさらなる充実を見据えている。

資料をダウンロード

ユーザーローカル人工知能チャットボットの製品説明資料をダウンロード

製品説明資料を取得するにはこちらのフォームに、すべてご記入いただき、ボタンをクリックしてください。製品カタログと、申し込みフローの詳細をお送りします。

ご記入いただいた情報につきましては、カタログ資料の送付や弊社からのご連絡の目的以外に利用することはありません。プライバシーポリシー

このサイトはGoogle reCAPTCHAによって保護されています。 プライバシーポリシー ・ 利用規約