CAD関連の社内問い合わせを大幅に削減し、別業務にリソースを割けるようになった。テレワークでの質問対応にも大きな効果を発揮。

2020年に創立100周年を迎えた『スズキ株式会社』(以下、『スズキ』)。人気シリーズ『ワゴンR』、『アルト』、そしてファンの多い『ジムニー』といった人気車種をカーラインナップに揃えるほか、『GSX』シリーズや『KATANA』などのオートバイ、さらに船外機や電動車いすなども展開。創業以来“価値ある製品”づくりの姿勢を追求しつづけている。

今回、サポートチャットボットを導入したのは、同社の技術開発を担う部署であるITシステム部の技術・製造システムグループ。技術系システムの導入、運用保守を行っており、社員からの問い合わせに対応するヘルプデスクも担当している。そのなかでも特に吉見氏が担当していたCADに関しては問い合わせが多く寄せられており、その対応に多くの時間が割かれていることが大きな課題となっていた。ここでは対応工数削減を目指して導入したサポートチャットボットの活用事例、さらに導入後に成果として浮かび上がった副次的な効果についても紹介する。

ITシステム部 技術製造システムグループ

池田 宜行 氏

吉見 成誉 氏

課題

殺到する問い合わせ対応の工数を削減するだけでなく、

管理者・利用者ともにストレスなく扱えるツールを探していた。

ITシステム部 技術・製造システムグループに設置されたヘルプデスクでは、社員からの質問を6人のスタッフで対応していたが、電話とメールによる問い合わせに加えて対面で質問されることあり、他の業務が滞りがちだったという。吉見氏は「CADヘルプデスクでは、ひとつひとつの問い合わせに対して受付→対応→回答→集計までを行う必要があり、作業効率を図りたいとかねてより考えていました。また、CAD利用者が確認することのできるFAQを公開していたのですが、操作方法や手順を調べる方法があいまいなうえ、周知も徹底できていなかったため、必要な情報を探し出せないために「CADヘルプデスクへ問い合わせをするという場合も。そこで、お互いの作業工数を削減するべく、チャットボットの検討を開始したのです。」と経緯を語る。

チャットボットの導入にあたり「管理をする側も質問する側もストレスなく扱えるツールであることを重要視しました」(吉見氏)といい、管理画面の明快さとユーザーがわかりやすい仕様を基準に情報収集を開始した。「「CADヘルプデスクのメンバーも、CAD利用者もチャットボットの使い方に関して詳しいわけではなかったので、誰もが扱えるチャットボットが必要でした。管理ツールの扱い方が難解なものもあった中で、群を抜いて使いやすいと感じられたのがユーザーローカルのサポートチャットボットでした。価格面でも大変導入しやすく、上司から『もしダメだったらやめればいいし、まずやってみよう』と言ってもらえたのが決め手となりました」。

解決策・運営方法

自然な会話形式の質問に対しても最適な回答を提示!

誰もが扱いやすいUIで、管理側とユーザー双方のストレスを軽減!

導入にあたっては、「それまでFAQに掲載していたデータに加えて、問い合わせ対応の履歴をExcelに集計していたQA集のうち問い合わせの多かった質問をまとめていきました。類義語を増やしていくとヒット率が高くなるので、設定した甲斐がありました。例えば、“誤って上書きしたデータを戻したい”という自然な会話形式の質問に対しても、AIが自然言語に反応してテキスト解析されるので、最適な解答を導き出してくれます。ユーザー側も、より早く、より詳細に求める答えが得られているようです」(吉見氏)。また「扱いやすいUIが魅力」という吉見氏。「現在は入社1年目の社員が管理画面の作業を担当しています。1時間ほどで修正作業はすぐにできるようになりますよ」と語る。

これまで問い合わせ対応の履歴を手作業でExcelに集計していたが、チャットボットを導入したことで質問と回答も管理画面上で自動集計できるようになった。「これまでは同じ質問内容でもひとつひとつを集計しなければならなかったため、ストレスも大きかったのですが、サポートチャットボットが作業を代替してくれるので、ストレスもミスもなくなりました。欲しいデータをすぐに取り出せる快適な作業性も魅力だと感じています。回答の修正作業も直感的にできるのでとても簡単ですし、データ集計や資料作りといった業務もかなり簡素化されたと感じています」と吉見氏は導入直後から副次的効果の手応えも感じたという。

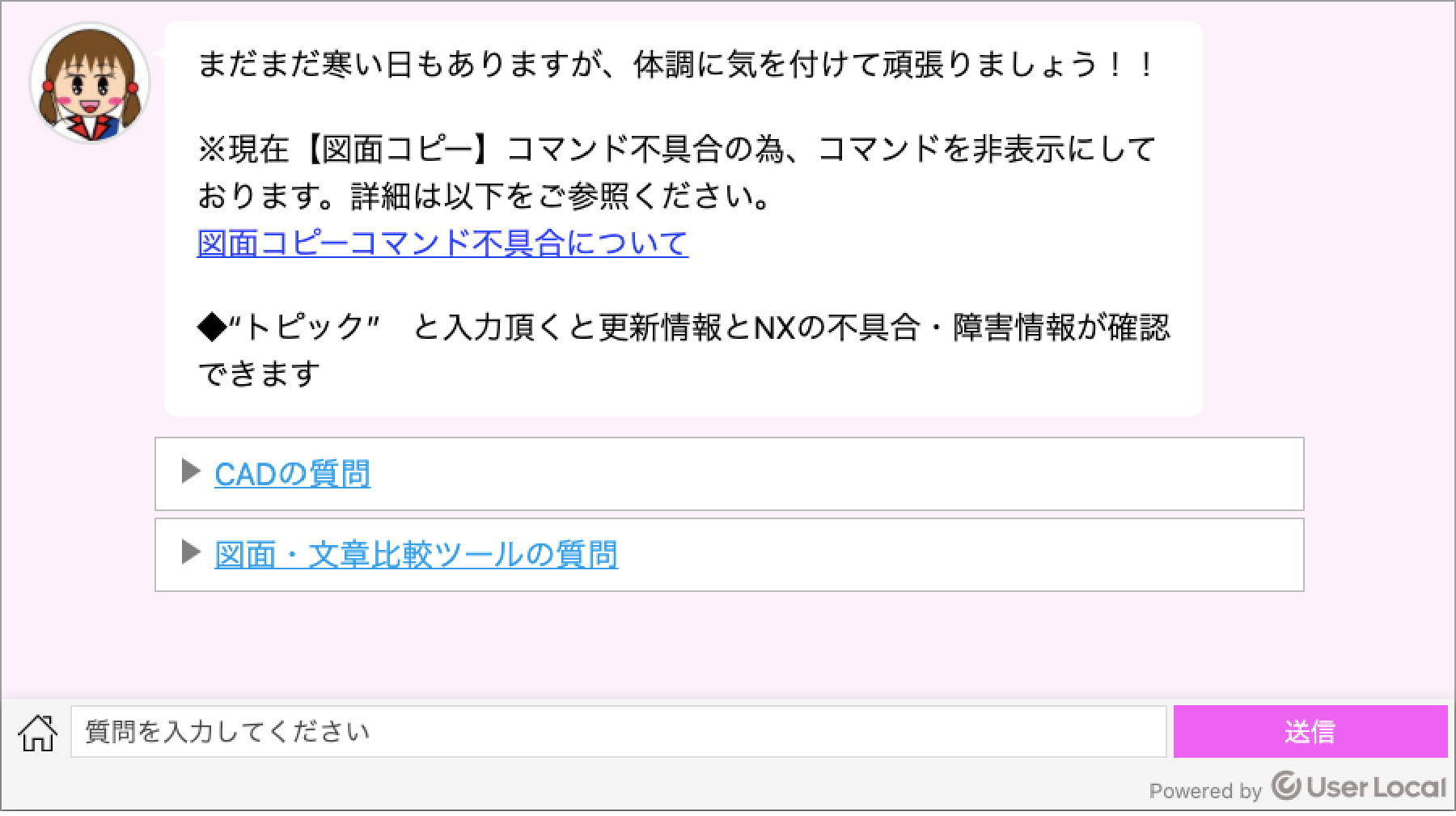

また、チャットボットの利用を促進するために、CADシステムを立ち上げた際にチャットボットがポップアップで表示される仕様にした。さらに親近感を持ってもらうための取り組みとして「サポートチャットボットのトップ画面に、入社1年目の社員に考えてもらったクイズやあいさつを取り入れて、回答したくなるような“遊び要素”を取り入れました。食堂のお昼のメニューなど会話の続きが見たくなるような雑談を頻繁に更新することで、楽しみながら使い方を覚えてもらえれば」(吉見氏)と、さまざまな工夫をしていった。トップ画面のコメントが頻繁に更新されることで、サポートチャットボットの質問回答が常に最新情報に更新されているという社内認知につながったという。

成果

問い合わせ先がサポートチャットボットに一本化され、CADヘルプデスクの対応工数は劇的に削減!テレワークでの質問対応にも大きな効果を発揮。

2019年3月の導入以来、サポートチャットボットは毎月500人ほどが活用している(CADを利用する社員は1000人ほど)。池田氏は「当初はうまくいく確信までは持てなかったのですが、問い合わせ数は月ベースで半減するなど確実に導入の効果が出ています。かつてはサポート業務にかかりっきりだったスタッフも、現在では他の業務を兼任できるようになり、かなりの工数が削減できたことを実感しています。」と語る。

吉見氏は「問い合わせ先がサポートチャットボットに一本化されて、CAD利用者から頻繁に寄せられていた“欲しい資料が見つからない”といった質問はほぼなくなりました。ヘルプデスクが不在となる休日や定時後などの質問にも答えられるようになり、利用者のストレスも減ったのでは、と感じています」と大きな手応えを感じている。また、2020年はコロナ禍ということもあり、テレワークでの作業も増えたのですが、そうした際にもサポートチャットボットが問い合わせの窓口となってくれたことで、大きな効果を発揮してくれたと感じています」(吉見氏)。

今後の展望について、池田氏は「会話の履歴を素早くチェックできることから、質問内容の傾向や異常な問い合わせ数の上昇などから、全社的なシステムに障害が発生するような際に、その兆候をいち早くキャッチできるのではないか、とも思っています。今後はCADの問い合わせに加えて、他のツールの問い合わせにも自動対応できるようにしたいと考えています。また、サポートチャットボットは他部署でも大いに活躍ができると感じており、全社的な導入の足がかりになればとも思っています」

資料をダウンロード

ユーザーローカル人工知能チャットボットの製品説明資料をダウンロード

製品説明資料を取得するにはこちらのフォームに、すべてご記入いただき、ボタンをクリックしてください。製品カタログと、申し込みフローの詳細をお送りします。

ご記入いただいた情報につきましては、カタログ資料の送付や弊社からのご連絡の目的以外に利用することはありません。プライバシーポリシー

このサイトはGoogle reCAPTCHAによって保護されています。 プライバシーポリシー ・ 利用規約