1年で電話の問い合わせが50%減少!

1200店舗へスムーズに導入でき、毎日300ユーザーが活用しているチャットボットがもたらす職場環境の改善

1899年に東京・日本橋の魚市場に個人商店として誕生した『株式会社𠮷野家』(以下、『𠮷野家』)。“最高の一杯”にこだわり、“うまい、やすい、はやい”をキャッチフレーズにした牛丼をメインに、和のファストフードを代表する飲食店チェーンとして創業120年以上の歴史を誇る。時代や生活環境の変化とともに、牛丼の味は進化を重ね、また商品バリエーションや提供方法も拡大。2019年からは“心地よさ”にもこだわった顧客満足度の向上も目指し、現在では日本全国に1200店舗以上、海外でもおよそ1000店舗(2025年7月現在。グループ店舗数一覧)を展開し、国内外で絶大な人気を誇っている。

2012年には次代の新たな価値創造をめざして「未来創造研究所」を設立。“ひと・健康・テクノロジー”をキーワードに、未来を見据えた新商品プロデュースや、𠮷野家ブランドの再定義といったさらなる進化に取り組む。そうした背景から、未来施設・設計チームでは、働きやすい職場環境に向けさまざまな改革を行ってきた。中でも大きな課題としてあがってきたのが、各店舗とエリアマネジャー、本社とのコミュニケーションコストに関するものだった。この課題解決のため、𠮷野家では2022年6月にサポートチャットボットを導入。国内に1200以上もの店舗を擁する『𠮷野家』でどのように活用されているのかについて、未来施設・設計 部長の八重樫氏にお話を伺った。

未来施設・設計 部長

八重樫 路孝 氏

課題

電話と煩雑な報告業務が、従業員の心理的負担やキャリアアップの不安に

魅力ある職場環境にするためにもチャットボットの導入は必須だった

将来的な労働人口の減少を避けられない中、𠮷野家では「働いてみたいと思える職場作り」を念頭において、職場環境の整備に取り組んでいる。そこで改めて業務課題を整理していくうちに、店舗と本社のコミュニケーションや、日々の報告業務が従業員の負担になっていることが明らかになった。

1200を超える𠮷野家の店舗網を支えるのは、各地域を担当するエリアマネジャーの存在だ。夕方や夜間に店舗で発生したトラブルやお客様からの指摘、機器の故障といった連絡は、まずはエリアマネジャーかエリアの母店へ連絡し、そこから本社に情報が到達する仕組みになっていた。しかし、エリアマネジャーも状況によってはすぐに電話に出られるわけではないため情報の伝達に時間を要し、迅速な問題解決の妨げとなっていた。さらに、多くの人を介することで情報の齟齬が生まれてしまうことも考えられる。

「夕方や深夜の時間帯は当番制を敷くため、地方であればエリアマネジャーが運転中で電話に出られないこともあります。また、ある店舗の対応中に別の店舗から電話が来ても出られません。そうなるとお客様をお待たせすることにも繋がります」と八重樫氏は当時の状況を振り返る。多い時では一人のマネジャーが100〜150店舗もの管轄を担うこともあり、「本来の業務ができず、電話対応だけで一日が終わってしまった」という日も見られたという。

電話対応は、アルバイトも含めた店舗側のスタッフにとっても心理的負担になっていた。八重樫氏は「若い人たちは電話に苦手意識を持っていたり、抵抗感があったりします。誰が出るかわからない状況で、忙しい本社に急に電話をしてもいいのだろうかと戸惑ってしまう人もいます」と教えてくれた。

𠮷野家では、電話以外に報告業務にも課題を抱えていた。以前は機器の修理依頼などをExcelのフォーマットに入力し、メールで送るという作業が発生していた。しかし、普段バックヤードのパソコンに触れないアルバイトのスタッフがフォーマットに漏れなく入力し、適切な部署へ送信するのは難しかった。「正しいフォーマットへの入力方法や送信先がわからないために、報告が遅れてしまうケースもありました。また、たとえ入力項目が埋められていても、機器の正式名称が間違っている報告書も見られました」と八重樫氏は振り返る。報告の遅れは、店舗のオペレーション停滞に直結するため、早期に改善が必要だった。

これらの課題は、従業員のキャリア形成にも影響が及んでいたという。例えば、子育てをしている社員がエリアマネジャーへの昇進を考えた際、店舗からの電話対応が続いて残業が増えてしまうと、育児への不安を感じるかもしれない。八重樫氏は「魅力のある職場にするためにも、電話対応や報告書業務の効率化は必須でした」と語る。

こうした状況を改善するため、𠮷野家はサポートチャットボットを導入した。選定において重視したのは、コストと機能性だったという。「店舗数が今後増えても、アカウント数などで費用が変動しない料金体系は魅力的でした。そのおかげで心置きなく全国に店舗展開できます。また、現場の状況を正確に伝えるために写真や動画を活用できることや、修理依頼などの報告業務を効率化できる柔軟なフォーム機能にも魅力を感じて導入を決めました」と八重樫氏は教えてくれた。

解決策・運営方法

現場からの抵抗や問題もなく、スムーズに1200以上の店舗へ導入

フォーム機能での写真・動画活用によって、効率的な報告フローを構築できた

サポートチャットボットを導入した𠮷野家がまず感じたのは、ユーザーローカルの手厚いサポート体制だった。「現場のフローとチャットボットのフローでは、最適解が異なります。担当の方は私たちの業務フローを深く理解し、スムーズにチャットボット用に最適化してくれました。1〜2ヶ月ほどで実装まで進められたのも嬉しかったですね」と八重樫氏は振り返る。

𠮷野家は400店舗でサポートチャットボットを先行導入し、そこで得た知見や成功事例をもとに、段階的に全店舗へと展開していく手法を取った。このプロセスで鍵となったのが、全社を巻き込んだ運営体制の構築だ。「私たちの部署だけで展開を進めるのではなく、早い段階から各部署を巻き込んでいます。自分たちの部門に関わるQ&Aをすぐに手直しできるように、それぞれの部署から担当者を1人ずつ出してもらい、編集権限を付与しました」と八重樫氏は語る。

その結果、2022年6月にサポートチャットボットを導入した𠮷野家では、2023年5月に全店舗への展開を完了した。展開はスムーズに進み、導入時に想定していたスケジュール通りに実施できたという。「問題が発生したり現場から抵抗があったりすることはなく、想定通りのスケジュールで展開できました」と八重樫氏。

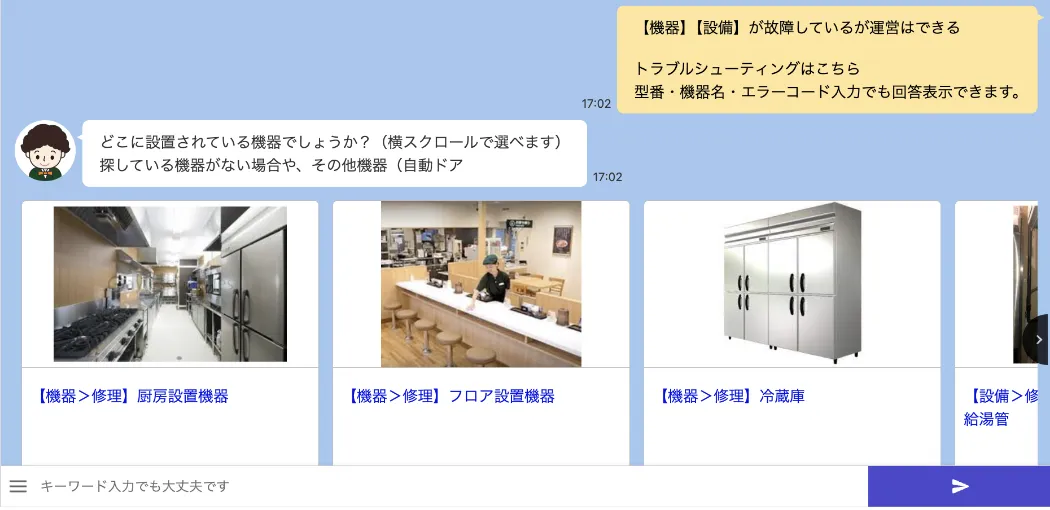

カルーセル画像の活用などユーザーにとって分かりやすい設計に

サポートチャットボットの中で特に役立っているのが、フォーム機能だという。各店舗でよく発生していた修理・メンテナンス依頼において活用されている。「まずはフォームに行く前のフローを整えました。故障した機器や状態を入力し、マニュアルで解決できるものであればその場で対応してもらいます。それでも解決しない場合のみ、フォームへ誘導しています。これにより、問い合わせをしなくても解決できる内容の電話が大きく減りました」と八重樫氏は効果を語る。

報告フォームでは必須項目を設定したり、状態が不明の場合は写真や動画を添付してもらったりすることで、現場の状況を正確に把握できるようになったという。「電話口で『プシューっと音がする』と言われても分かりませんが、動画なら一目瞭然です。また、ディスペンサーといっても、𠮷野家には味噌汁用とジュース用があり、対応が全く異なります。受け手側は、動画や写真といった情報を見れば、どの業者に何を発注すればよいか判断しやすくなります。確認のための折り返し電話が不要になった効果は絶大です」と八重樫氏は強調する。

さらに、フォームから送信された情報は、本部のメンテナンスセンターと、その店舗を管轄するエリアマネジャーの両方に自動で一斉送信されるよう設定した。これにより、以前のように「本部が一次受けしてからマネジャーに情報共有する」というタイムラグと手間がなくなり、関係者全員が同時に状況を把握し、すぐにアクションを起こせるようになった。

成果

1年間で電話の問い合わせが50%減少

労力をかけずに現場に浸透したことが、サポートチャットボットが求められている証拠

サポートチャットボットの導入後、緊急性の高くない質問や連絡がチャットで自己解決できるようになり、エリアマネジャーへの電話の問い合わせ件数は50%も削減された。「エリアマネジャーからは『緊急対応が必要ない電話が減ったことで、本来集中すべき業務に取り組めるようになった』という声が多くあがりました」と八重樫氏は語る。移動中の着信に神経を使うこともなくなり、マネジャーの心理的な負担は大幅に軽減された。

この変化は、店舗スタッフにも大きな安心感をもたらしている。電話をかけるという心理的なハードルがなくなり、大学生のアルバイトなど、電話に不慣れな若手スタッフもストレスなく報告・相談できるようになったのだ。

その結果、𠮷野家では導入当初から毎日100〜150人ほどのユーザーが利用しており、今では300ユーザーほどにまで増加した。活用が拡大している𠮷野家だが、導入にあたり、周知に苦労することはほとんどなかったという。「お店としてもすごく便利だったのでしょう。サポートチャットボットは業務連絡や社内報で紹介しただけでスムーズに浸透し、想定以上のペースで利用が広がっていきました。実際に使われているという事実が、このツールが現場に求められていた何よりの証拠だと思います」と八重樫氏は評価している。

さらに興味深いのは、報告のハードルが下がったことで、報告件数自体は増加したという点だ。一見、業務が増えたように思えるが、八重樫氏はこれを前向きな変化だと捉えている。「これまでは『これくらいは我慢しよう』『言いにくいな』と現場で抱え込んでいた潜在的な問題が可視化されたということです。実態が正しく把握できるようになったことは、大きなトラブルを未然に防ぎ、より良い店舗運営へと繋げるための重要な材料になります」と八重樫氏。

店舗とエリアマネジャー間のコミュニケーションという当初の課題を解決した今、八重樫氏はその先を見据えている。「次のステップは、お店から本社部門への問い合わせも効率化していきたいです。例えば、人事関連の申請などにもチャットボットの適用範囲を広げられるでしょう。エリアマネジャーに聞いても答えられないような専門的な内容も、チャットボットが適切な窓口やフォームに誘導することで、バックオフィスも含めた会社全体の業務効率が上がると考えています」と八重樫氏は語る。

将来的には、エリアマネジャー自身が業務で分からないことを調べる窓口としても活用し、𠮷野家で働く全ての人が「困ったらまずチャットボットを開く」という状態を目指しているという。サポートチャットボットについて八重樫氏は「お店だけでなく、本社の従業員にとっても『これがあって助かる』という存在にしていきたいです」と締めくくった。

資料をダウンロード

ユーザーローカル人工知能チャットボットの製品説明資料をダウンロード

製品説明資料を取得するにはこちらのフォームに、すべてご記入いただき、ボタンをクリックしてください。製品カタログと、申し込みフローの詳細をお送りします。

ご記入いただいた情報につきましては、カタログ資料の送付や弊社からのご連絡の目的以外に利用することはありません。プライバシーポリシー

このサイトはGoogle reCAPTCHAによって保護されています。 プライバシーポリシー ・ 利用規約