【チャットボットとは】

普及が進む背景や7つの事例、選び方まで徹底解説!

チャットボット(chatbot)とは、「チャット」と「ロボット」の二つの言葉を合わせたもので、自然言語処理と人工知能技術(AI)を活用して、これまで人しか出来なかった作業処理を代行し、企業の業務効率を高めることが期待されています。

例えば、当社のチャットボット「サポートチャットボット」を導入した東急ハンズでは導入直後から問い合わせ数を50%以上も削減し、その成果によりスタッフの業務効率を高めることに成功しました。

この記事では、チャットボットで業務効率を向上した事例を紹介しつつ、企業がチャットボットを導入するメリットや、チャットボットの価格、選び方まで徹底解説します。

チャットボットが、今企業に求められる背景は日本国内の人材不足!

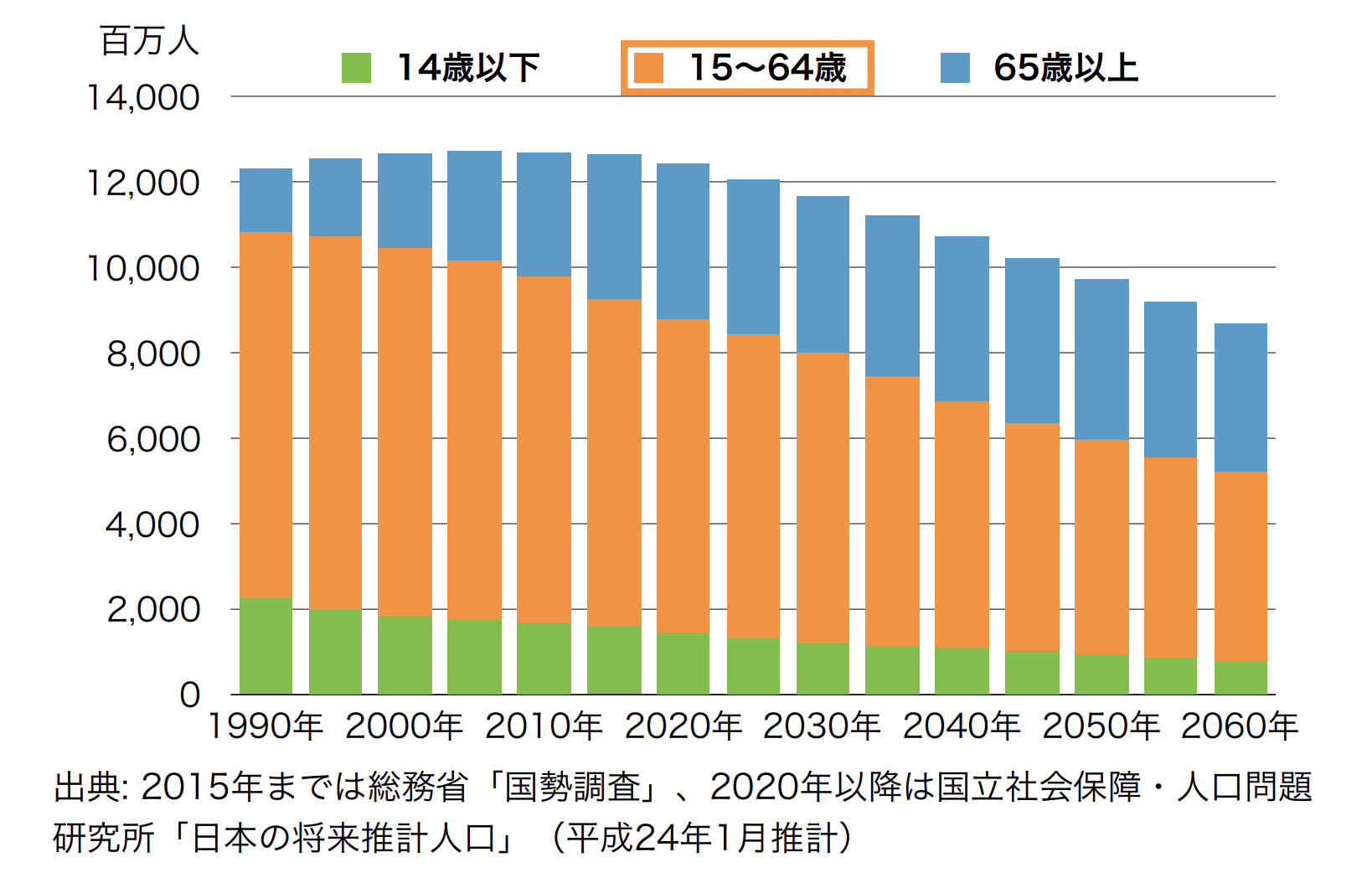

まずは以下のグラフをご覧ください。日本の労働人口の2060年までの予想推移です。

チャットボットを企業が導入するべきなのは、単に業務効率を向上できるからだけではありません。日本の労働人口がどんどん少なくなってきているという背景があり、人手不足解消につながるからです。今後、日本では国内から人材を集めるのは、どの企業も難しいでしょう。そうなった時に限られた人材を適切に配置するためにも、AIやロボットで置き換えることができる業務は、自動化を進めなくては企業は生き残ることができないでしょう。

さらに、チャットボットのマーケティングにおける有効性について、総務省の「第I部 次世代AI×ICTデータビリティ戦略 - 総務省」という資料からの引用を以下ご覧ください。

また、チャットボットは相手が人間でなく AI であるという気軽さも手伝って、サービス改善に最も貴重な情報であるユーザの本音データを直接収集し、心地よいユーザ体験(UX)の提供につなげることができる。商品やサービスを購入する際に、店舗に足を運ぶのではなく、ブランドのチャットボットと会話することが顧客と当該ブランドとの最初の接点になるとともに、商品やサービス購入後もチャットボットがユーザに対するアフターフォローも行うようなブランド価値を体現する存在となり、マーケティングの革新を生み出す可能性がある。

このように、チャットボットはマーケティングの革新を生み出す存在とも考えられているのです。

コロナ禍でテレワークや社内用のチャットボット導入はさらに進む!

テレワークは、ICT(情報通信技術)を活用し、時間や場所にとらわれずに仕事をする働き方であり、企業の「働き方改革」の一環として利用が推進されていました。

そして、2020年に国内で流行した新型コロナウイルスは、オリンピック後の今も収束の気配が見えません。そのため多くの企業がテレワークの実施を継続しています。

テレワークのデメリットは、社員同士のコミュニケーションが取りづらい点が挙げられ、普段なら周りの社員に聞いて事足りるようなことも、テレワークだと担当部門にチャットやメールで聞く必要があり、全体として業務効率の妨げになってしまいます。

また、テレワークが前提の社会になると、会社に出社しない社員が増え、社員の共通周知事項の徹底のやり方も考える必要があります。

テレワークとともに、社内用チャットボットを設置すれば、社員は気兼ねなく何度もチャットボットに問い合わることができ、さらに社内周知事項の共有にも活用できるなど、テレワークによる欠点を補うことができるのです。

またチャットボットを、社内で利用しているTeamsやSlackなどのビジネスチャットと連携すれば、わざわざ社内ポータルサイトなどにアクセスしなくても、普段使っているチャット上で疑問を即時解決することができ、さらに業務効率を高めることができるのです。社内用のチャットボットについては、以下の記事で取り上げていますのであわせてご覧ください。

企業がチャットボットを導入する7つのメリットとは?

1. サポートコスト/工数の削減

すでに触れている通り、チャットボットを導入する効果として、まず、最初に挙げられるのが、サポート業務のコスト・工数の削減です。これまで電話やメールですべて人が対応していた業務の一部を、チャットボットにより自動化することで、コールセンターや社内ヘルプデスクの運用にかかるコストの削減や、業務工数の軽減が可能です。

実際に、すでに紹介した通り、チャットボットを導入直後に、問い合わせの総数を50%以上削減した東急ハンズの事例や、社内からの電話問い合わせが10分の1にまで軽減できた野村不動産の事例など、多くの成功事例が出てきています。 チャットボットの導入にともない、サイト内でのユーザーの動きが変化することも分かってきています。

サポートチャットボットで問い合わせを削減した事例はこちら

2. いつでも必要な情報が得られる24時間対応窓口の実現

チャットボット導入のメリットとして、時間に縛られないという点が挙げられます。24時間対応可能な窓口として、ユーザーはいつでも必要な情報を得ることができ、疑問・トラブルがすぐに解決することで顧客満足度の向上が期待できます。

さらに、チャットボットは夜間も回答できることから、休み明けのコールセンターに電話が殺到するということがなくなる効果もあるのです。

コールセンター用チャットボットに関しては以下の記事で取り上げていますので、あわせてご覧ください。

3. ユーザー体験の向上

Webサービスを利用するユーザーであれば、サービスに対しての不明点が多少なりとも生じるものです。ただ、従来のFAQページは回答が探しにくいことも多く、サイト内には回答があるにも関わらず回答を発見できないユーザーは非常に多いのです。そのため多くのユーザーから一般的な質問も問い合わせ窓口に多数寄せられます。

そういった問い合わせを減らすべく、一般的な情報をサイト内に増やせば増やすだけ、ユーザーは自分の欲しい情報を探しにくくなってしまい、サイトの利便性が下がってしまうという悪循環に陥ります。

しかし、チャットボットを設置することで、ユーザーはわざわざページ遷移やページの隅々を探し回らなくても、チャット形式で回答できるので利便性が高まります。

その結果、ユーザー素早く自分の知りたかった情報にたどり着けるため、あらゆるユーザーの顧客体験を向上させることにつながるのです。

4. 社内用の教育コンテンツとしての利活用

チャットボットは教育用コンテンツとしても利用することができます。例えば、社内用のチャットボットで、入社したばかりの中途・新卒社員に業務に関する不明点や疑問点を回答するツールとして利用すれば、チャットボットはすぐに疑問に答えてくれるでしょう。

チャットボットは何度でも同じ質問でも気軽に入力できるため、新しい社員が気兼ねなく質問ができ、満足度も高まります。さらに、回答するベテラン社員側の手間も削減するために、会社全体としての生産も向上します。

また、業務効率性が問われるコールセンターでは、新人オペレーターが不明な点があった時に、ベテランオペレーターに聞くのではなくチャットボットによって、自分自身で不明点を解決できるようになるため、新人オペレーターも自信を持ってお客様対応を行うことができるのです。

5. ユーザーの声(VoC=Voice of Customer)を定量的に把握

チャットボットを運用するその他の効果として、ユーザーの疑問・質問を定量化できるという点があります。

電話やメールと違い、気軽に質問しやすいという特徴から、ユーザーが実際に抱えている疑問や課題についての質問ログを短期間で蓄積しやすい傾向があります。さらに質問のテーマごとに出現頻度(質問回数)も自動で蓄積されるため、疑問を抱えるユーザーの規模を容易に定量化することが可能です。

6. 知見の集約と一元化、離職リスクの軽減

チャットボット導入のメリットとして次に挙げられるのは、社内の知識・知見を集約して一元管理できるという点です。たとえば、コールセンターに寄せられる質問や、社内の業務マニュアルに関する質問を受けた際に、人がすぐに回答できるようになるには多くの経験と時間が必要です。しかし、時間をかけて育成したベテランスタッフが、なんらかの事情で離職、異動してしまうリスクは常につきものです。

チャットボットは、そうしたリスクを抱えずに、長期的に知識レベルを保ったまま運用することができるというメリットがあります。また、チャットボットを導入したことで、チャットボットを構築するためにあらためてマニュアルを見返した結果、属人化しがちだった業務フローの見直しにつながったという副次的な効果があらわれた事例も出てきています。

7. コンバージョン率の向上

webサイト上にチャットボットを導入する副次的な効果として、ユーザーの離脱を防ぎ、CVR(コンバージョン率、webサイトにおける成果)が向上するという効果が期待できます。

ネットサーフィンという言葉があるように、webサイトのユーザーは、気軽にアクセスしたり、離れたり(離脱)できるため、閲覧しているwebサイトがほんの少しでも使いづらい・わかりにくいと感じたり、必要な情報が手に入らないと感じると、すぐにページを閉じてしまいます。

そこで、わからないことはチャットボットに質問して、ユーザーの疑問がすぐに解決することで、サイトからの離脱を防ぐという効果があります。チャットボットは電話やメールと比較してユーザーが気軽に質問しやすいという特徴があるため、ライトなユーザー層や、行動・意思決定前の、比較・検討段階のユーザーの取りこぼしを減らすという効果が期待できるのです。さらに、チャットボットは離脱を防ぐだけでなく、同時にCVRを向上させる効果があることもわかっています。

あるECサイトでは、チャットボットに質問をしたユーザーをその後追跡した結果、CVR(ここでは商品購入率)がサイト全体平均の8.9倍であったことがわかりました。これは、チャットボットによってその場で疑問が解決することで、webサイトを離脱することなく最終的にコンバージョンまで結びつくケースが非常に多いためだと考えられます。

このCVRを高めた事例については、以下の記事をご覧ください。

チャットボットのメリットについては、以下の記事でも取り上げていますので、あわせてご覧ください。

サポートチャットボットを導入直後からお問い合わせ数が50%以上削減!

この事例の詳細は以下リンクの導入事例をご覧ください。

Support Chatbot導入事例導入直後からお問い合わせ数が50%以上削減! 労力のかかっていた仮パスワード発行業務も大幅に効率化!

サポートチャットボットを導入して2ヵ月でメール問い合わせ数が50%減!

この事例の詳細は以下リンクの導入事例をご覧ください。

Support Chatbot導入事例導入わずか2ヶ月でサンプリングサイトの問い合わせ数が半減!有人チャットで顧客の声をダイレクトに把握し、サービス品質も向上。

電話問い合わせが10分の1に激減し、業務がスムーズに進むようになった。

作業効率化に向けてサポートチャットボットを採用

社員のニーズが明確化できるという副次的効果も!

この事例の詳細は以下リンクの導入事例をご覧ください。

Support Chatbot導入事例電話問い合わせが10分の1に激減し、業務がスムーズに進むようになった。さらに“社員が何を知りたいのか?”を可視化する効果も。

社内問い合わせ数が25%減少し、事務処理にかかる時間を400時間短縮。

この事例の詳細は以下リンクの導入事例をご覧ください。

Support Chatbot導入事例管理部門のオペレーションを変えることなく社内問い合わせを25%削減!チャットボットを起点とした情報発信で営業部門のさらなる生産性向上へ

社員が不明点を解決するためにかかる時間を95%以上短縮!

この事例の詳細は以下リンクの導入事例をご覧ください。

Support Chatbot導入事例社員が不明点を解決するためにかかる時間を95%以上短縮!業務効率と社員満足度の向上に貢献。

AIチャットボットで住民問い合わせ対応の自動化と窓口の充実化を推進。

この事例の詳細は下記リンクの導入事例をご覧ください。

Support Chatbot導入事例AIチャットボットで住民問い合わせ対応の自動化と窓口の充実化を推進。富田林市インタビュー

チャットボットの選び方は、自社の課題から見つける!

チャットボットをただ導入しても成果が出るわけではありません。チャットボットを導入する前に自社の課題がどういった点にあるのか?を箇条書きでよいので、整理してみましょう。

導入前の課題例

- ECサイト経由の問い合わせ数が増えてきて、スタッフの負荷が高まっている

- コールセンタースタッフの残業時間が長くなっている

- 問い合わせログから、ユーザーの傾向をつかんでサービスの改善につなげたい

- テレワークの影響で情シス・総務・人事など管理部門への問い合わせが増えている

- 社内の情報がうまく共有できておらず、誰に確認すれば良いかもわからない。

このように、課題を箇条書きにすると、それに対応するチャットボットや、事例があるチャットボットを選ぶのが良いでしょう。また使い勝手の面は、運用において大切な要素です。ベンダーに管理画面のデモを依頼して、事前に管理画面をチェックしておきましょう。

費用対効果で選ぶ!

チャットボットには、大きくわけて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2タイプがあります。

チャットボットの価格比較表「クラウド型VSオンプレミス」

| クラウド型 | オンプレミス型 | |

|---|---|---|

| 機能 | ○ | ○ |

| 導入期間 | 1ヶ月程度 | 1~2ヶ月 |

| 初期費用 | 数万円~ | 100万円~ |

| 月次費用 | 数万円~30万円 | 数十万円~ |

費用が安いクラウド型

クラウド型は、WEBブラウザーで用意された管理画面を通してクラウドで使うチャットボットのことです。あらゆるアプリケーションでは、クラウド型が主流になりつつあります。クラウド型はサーバーを自社で用意する必要がなく、安価であるという特徴があります。

セキュリティーを自社に合わせることができるオンプレミス型

オンプレミス型は、自社のサーバーにチャットボットのソフトウェアを設置するシステムのことです。セキュリティー要件の高い会社では、クラウド型より自社のセキュリティー要件に合わせることができるオンプレミス型が好まれることもあります。

両者を比較すると、費用対効果は圧倒的に「クラウド型」の方が優れています。なぜならクラウド型の方が、圧倒的に費用が安いにも関わらず、機能面ではオンプレミス型と大きな差がないからです。どうしてもオンプレ以外は導入できないという企業以外は「クラウド型」のチャットボットを導入するのがおすすめです。

チャットボットの選び方については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

チャットボットの導入のための7つのステップ

チャットボットの導入は難しいものではありません。

以下の7つのステップで、導入することができます。

- チャットボット導入の目的を決める

- チャットボットベンダーの選定

- シナリオ(Q&Aデータ)のフォーマットを用意

- チャットボットの構築

- チャットボットのテスト

- チャットボットの設定場所を決める

- チャットボットの公開

導入する企業はチャットボット設置の目的を決め、ベンダーを選定します。最初のシナリオ設定(Q&Aデータ)を最初に用意するのが、少し手間がかかりますが、当社の場合は、専任のカスタマーサクセスチームにまかせるだけで、導入が可能となります。なお、当社のチャットボットの導入方法については以下記事をご覧ください。